臺北市海洋教育之推展,為涵養以生命為本的價值觀,培養學生對於海洋環境、人文、與自然之關懷與尊重,讓學生親海、愛海、知海。

儘管臺北市並未與大洋相鄰,但依傍著淡水河的聯繫,臺北市的教育仍與海洋緊密相連。臺北市內,有四條主要的河流流過,並有五條山脈延伸,是個有山有水、得天獨厚的城市。為使市民及學校師生親近臺北市的好山好水,臺北市長郝龍斌上任後,即將「活化淡水河岸」列為首要施政目標,重新開啟了臺北市的親水之門!

為打造國際級水岸都市景觀,為臺北市民及學校師生營造一個「質量好、景觀好、遊憩好」的親水環境,臺北市透過河川水質水量的整治、河域環境的整體營造以及河濱休閒遊憩的推廣,深化市民及學校師生與淡水河的生命互動。

教育局自97年度起,大力推動學校淡水河系藍色公路校外教學路線,鼓勵各校結合課程,讓學生認識並親近淡水河流域及文化。98年度至100年度從河岸出發走向海洋,以「水岸臺北-河海相連」為海洋教育之目標,將結合臺北市的河海教育資源,讓學生從親水走向愛海培養對生命、自然與環境的尊重,並塑造臺北海洋人文及藝術水岸的文化。

101年雖然臺北市海洋教育四年計畫結束,教育局仍賡續辦理海洋教育相關活動、教師增能課程,推動「人文、水岸、台北城」課程於北市國民中小,鼓勵各校發展校本課程,以行政規劃組、活動推廣組、課程發展組等組織,三個面向共同落實海洋教育之推動。

貳、重要執行成果報告

一、重要措施及活動

(一)臺北市海洋教育資源中心資源共享,辦理河海一日遊學課程。

(二)增進教師海洋教育教學知能

- 推動海洋教育教師專業社群。

- 辦理暑期海洋教育工作坊。

- 親海親水課程—游泳教學及游泳能力檢測。

- 藍色公路深度體驗活動:

- 辦理「水岸生活發現新臺北」系列專題講座。

- 辦理「水岸生活發現新臺北」系列戶外體驗活動。

- 配合臺北市體育處推展「假日獨木舟水上體驗活動」。

- 各校結合課程,教育學生認識淡水河流域及文化。

- 各校進行市政建設結合校外教學網頁建置。

- 各校辦理淡水河系相關校外教學活動。

- 海洋教育相關訊息發布、政策宣導、問題討論平台。

- 供教師下載或分享海洋教育各種教材、教案等教學資源。

- 介紹國內各縣市及國外海洋教育實施情況。

- 建立海洋教育專家人才資料庫(海洋教育推動小組、專家學者、民間團體、教學教師、教學資源人員…等)。

- 設置專人定期維護網站內容。

- 建立與其他縣市海洋中心教學資源網站連結與交換訊息、資源共享機制。

二、各項活動對象及主要成果敘述

措施及活動 |

活動對象 |

成果敘述 |

海洋教育資源中心 |

臺北市各級學校教師 |

1.海洋教室資源中心。 |

建置海洋教育教學資源網站 |

家長、學生、教師 |

|

擴充教師海洋教育教學知能及教材 |

臺北市各級學校教師 |

|

自然領域教師研習成長 |

臺北市各級學校教師 |

|

自然領域團員專業成長 |

自然領域輔導團團員 |

1-1.邀請教授演講

2-1.團員分享現行教材中的海洋教育與拍攝之照片

3-1.走讀淡水河活動(結合藍色公路計畫) |

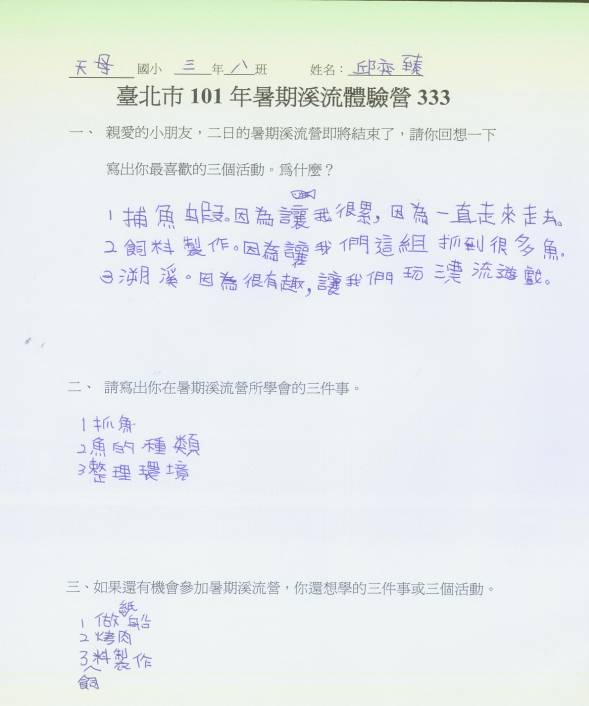

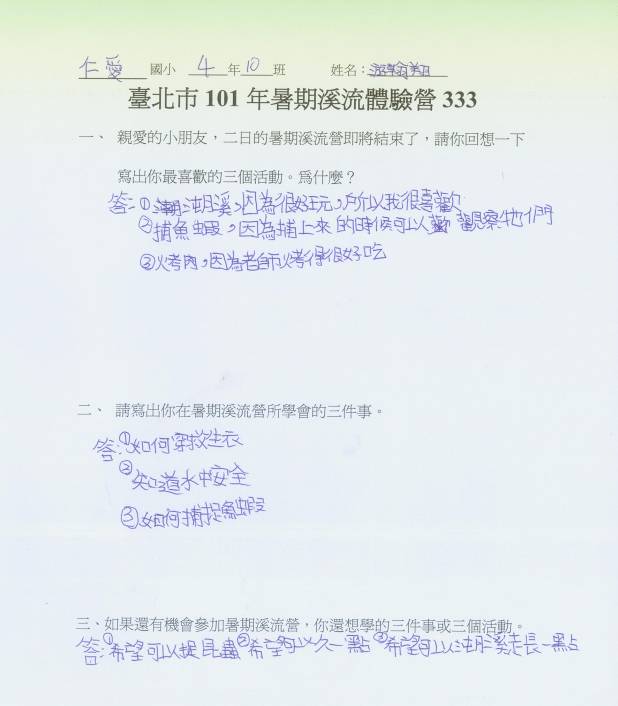

學生溪流體驗營 |

臺北市各級學校學生 |

課程內容:夜間採集、溯溪、漁夫教學時間、溪流生物探索等。 |

學生海洋生物體驗營 |

臺北市各級學校學生 |

課程內容:水族12生肖簡介、水族12星座簡介、魚拓講解及製作、校外參觀體驗教學(海洋大學臨海生物實習場、模擬操船中心;潮間帶生物:潮境公園) 、基因魚卵顯微教學、生態缸造景教學等。 |

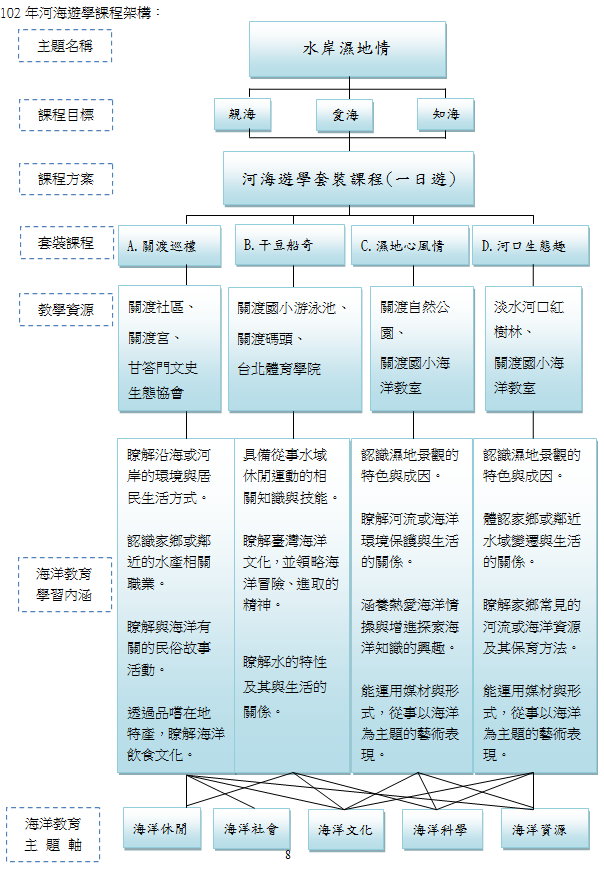

河海一日遊學課程 |

臺北市各級學校學生 |

以班級為單位進行關渡河口海洋教育課程: |

辦理海洋教育主題資源學習區徵件活動 |

臺北市各級學校學生 |

1. 101海洋教育主題資源學習區學習單獲獎作品148件。 |

親海親水體驗活動 |

臺北市各級學校教師及學生 |

通過率國小85.3%,國中78.2%,高中職65.7%,合計75.9%。 |

親海親水體驗活動 |

臺北市各級學校教師及學生 |

參與學校10所,師生共1355人次。 |

假日獨木舟水上體驗活動 |

臺北市民眾 |

1.共辦理體驗活動36場次。 |

製作海洋教育教學媒體與補充教材 |

臺北市各級學校教師 |

整理彙編教師教學活動設計共14篇。 |

推動淡水河校外教學路線 |

臺北市各級學校教師及學生 |

藍色公路體驗活動路線三條。 |

(一)教師進修與規劃

本市沒有海洋教育輔導團之設立,海洋教育教師知能精進之任務,分別由自然與社會輔導團推動。輔導團的定位在幫助各校教師精進成長,因此辦理研習進修與專業成長均以協助「教師教學」與「課程需求」為目標。

海洋教育政策之推動,由自然輔導團每週四到校服務與種子教師研習中進行,同時配合教師研習中心規劃自然領域種子教師有關海洋教育調訓課程;近年已配合週三進修時間,本市九大群組進修或各校進修時間,均安排海洋教育主題;暑假持續辦理教師走讀淡水河研習。

本年度,國小自然與生活科技領域輔導團推動海洋教育的努力

- 運用教育部精進教師教學能力計畫,規劃戶外海洋地質與生物實地探勘活動

- 走過足跡:臺灣北海岸(金山到三芝)、東北角海岸(鼻頭角、卯澳、三貂角)、西北部海岸(八里、觀音、林口台地、竹圍到大潭火力發電廠)、淡水河走讀及關渡自然公園濕地等。

- 團員參加教育部北一區團員專業成長到基隆外木山進行地形地質及生態探勘。

- 配合市府藍色公路計畫(教育局體衛科)辦理兩梯次教師走讀淡水河研習活動。

- 辦理一梯次海教育種子教師研習。

未來課程發展方向之建議:

- 推動海洋意象教學(意識的海洋)。

- 運用現有的教學素材

- 有效結合海洋教育內涵(具有海味)

- 以實際教學歷程與省思為內容

- 發展創新的海洋教育課程與教學案例

- 例如:繪本教學實例與省思

- 發展在地化「河海教育」課程設計。

- 以學校周遭鄉土教學場域出發

- 結合人文社會科學與環境教育

- 發展本市各區域專屬河海教育的知識建構

- 例如:基隆河、景美溪、磺溪等

- 鼓勵學生撰寫海洋教育專題論文。

- 結合中小學生小論文比賽

- 強化學生進行專題研究能力

- 發揮學生可以積極合作的學習力

- 建構學生人文社會科學研究的素養 (二)學生活動與學習

1.學生溪流體驗營:以「溪流」體驗推動海洋教育,對於未臨海的臺北市而言,足以落實海洋課程在地發展,達到「親海、知海、愛海」的教育目標。